世界へ羽ばたく挑戦 ~国内外のデジタル印刷作品を評価するアワードへ出品~

2020年には「屏風絵~若き才能を集結~」がアジア・パシフィックのイノベーション・プリント・アワードで第1位を受賞。 最新のデジタル印刷技術を活用し、学生の作品を屏風絵として完成させました。 昌栄印刷は、未来ある若者を支援し続けることで、地域と業界の発展に貢献していきます。

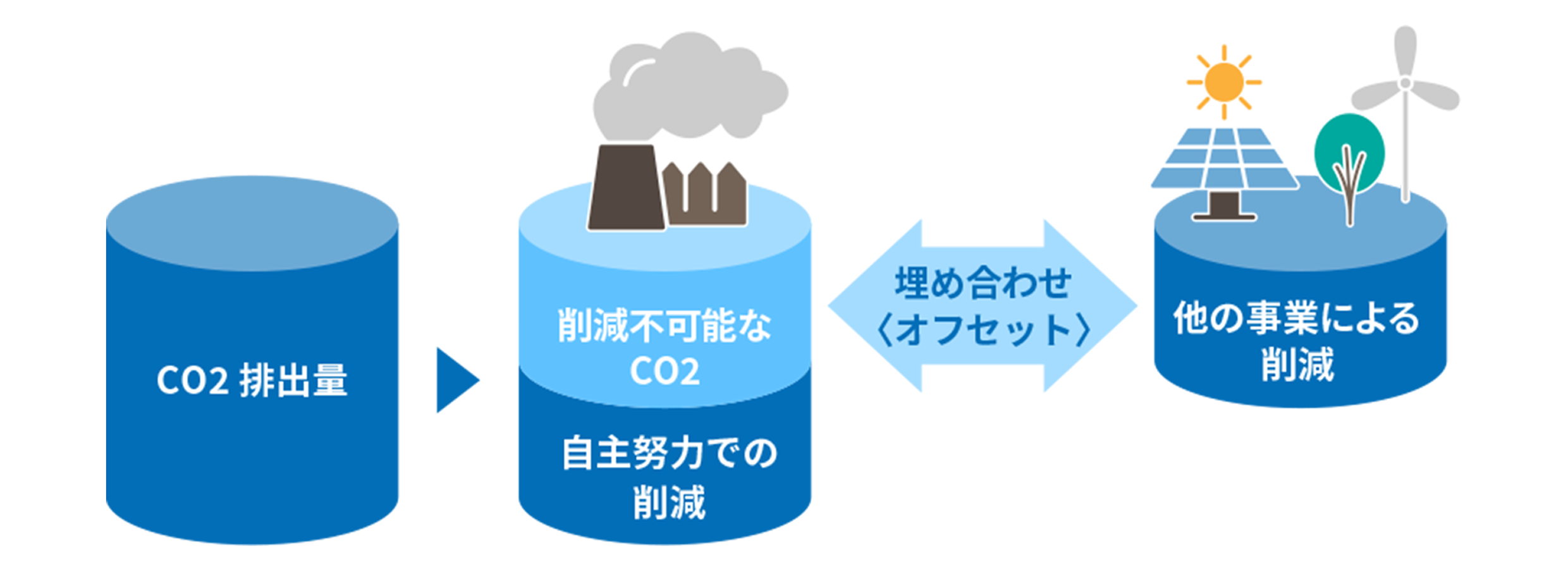

当社では、製造工程で排出されるCO2を正確に算出し、排出権を移転・無効化することでカーボンオフセットを実現しています。

この取り組みは2012年に通帳製品でスタートし、その後証書製造にも拡大、2024年には国際クレジットカードの製造・発行工程にも適用されました。

排出権は、政府管理下の無効化口座を通じて適切に移転され、これにより製品には「カーボンオフセットマーク」を表示可能です。

これを採用することで、お客様は自社の環境貢献をPRする有効なツールとして活用できます。

また、これらの取り組みに伴う費用は全て当社が負担することで、環境保護活動を一層促進しています。

当社はプラスチックと紙パルプを組み合わせた新素材「PET混抄紙」を採用。 この素材は、紙パルプを約10%含有しており、200万枚のカードで約1トンのプラスチック削減を実現します。 また、耐久性に優れ、カード製品としての機能性を十分に確保しています。 この採用は、環境配慮と品質の両立を目指す当社の姿勢を具体化したものであり、 今後のカード業界における新たなスタンダードとなる可能性を秘めています。

省エネルギー

設備導入

製造工程の

効率化

再生可能

エネルギーの活用

当社では、製品開発だけでなく、生産プロセス全体の見直しにも注力しています。 例えば、省エネルギー設備の導入や製造工程の効率化、再生可能エネルギーの活用など、多面的な取り組みを進めています。 これにより、エネルギー消費を抑えながらも高品質な製品を提供する体制を整えています。

当社の取り組みは、単なるCO2削減にとどまらず、地球環境との調和を目指した長期的なビジョンに基づいています。 新技術や新素材の採用を積極的に進めることで、持続可能な未来を支える企業としての役割を果たしていきます。

当社が採用する「PET混抄紙」は、環境循環型素材として、持続可能な製品開発に貢献しています。 この素材は、紙パルプとPET繊維を組み合わせることで、耐久性と環境配慮を両立させています。 これにより、従来のプラスチックカードに比べて資源負荷を大幅に軽減することが可能です。

PET 混抄紙とは=異なる繊維種(紙パルプと PET)を混ぜて製造することにより、各々の特徴を備えたシート

さらに、当社では「バイオマスマーク」を取得しており、これを製品に表示することで、お客様が環境への取り組みを明確にアピールできるようサポートしています。 このような素材選定は、資源循環を実現する第一歩として重要な役割を果たしています。

製造プロセスでは、廃棄物の削減やリサイクルの徹底に取り組んでいます。また、製造工程全体のエネルギー効率を向上させるための技術導入も進めています。 これらの取り組みにより、資源の無駄を最小限に抑え、環境負荷を低減することを目指しています。

当社の環境循環型製品は、品質や耐久性を維持しつつ、環境への配慮を最大限に考慮しています。これにより、製品を通じて多くのお客様が環境保護に貢献することが可能です。また、環境配慮型製品の普及を通じて、循環型社会の構築を後押ししています。

環境循環型社会を実現するためには、継続的な技術革新が欠かせません。当社では、新しい素材や製造技術の研究開発に積極的に取り組んでいます。 これにより、環境配慮型製品のさらなる進化を目指し、社会全体の意識向上にも寄与していきます。

この取り組みは、大阪信用金庫の周年誌制作・編纂をきっかけに2006年スタートしました。

大阪芸術大学デザイン学科と大阪信用金庫をつなぎ、学生のデザインを企業の商品として市場に提供する仕組みを構築しました。

学生と企業がWin-Winの関係を築くことで、継続的な成長を実現しています。

さらなる進化を目指し、社会全体の意識向上にも寄与していきます。

プロジェクトは年々進化を遂げ、単なる産学連携を超えて産官学連携の形へと広がっていきました。

大阪信用金庫の商品化を目指したデザインは、学生たちの自由な発想と緻密な制作によって、期待以上の成果を生み出しています。

授業の一環としてデザイン方向を定め、細部を磨き上げていくプロセスでは、学生たちの成長を見ることができました。

採用されたデザインは商品化され、市場での成功例となるだけでなく、新たなプロジェクトやコラボレーションを生むきっかけともなりました。

2020年には「屏風絵~若き才能を集結~」がアジア・パシフィックのイノベーション・プリント・アワードで第1位を受賞。 最新のデジタル印刷技術を活用し、学生の作品を屏風絵として完成させました。 昌栄印刷は、未来ある若者を支援し続けることで、地域と業界の発展に貢献していきます。

2002年、信用金庫から「お客様の高齢化が進んでいる」との声を受け、通帳の文字を大きくし、読みやすいゴシック体へ変更する提案を開始。2006年、UDフォントが登場したことで、より利用者に優しいデザインが可能になり、金融機関からも高評価を得ました。 この取り組みが、新聞などのメディアに取り上げられ、ユニバーサルデザインの可能性を広めるきっかけとなりました。 この経験は、私たちが「利用者にやさしいデザイン」を追求する原動力となっています。

一般色覚者の見え方

色弱者の見え方

日本では、色覚特性の違いを持つ人々が500万人以上いると言われています。

その中には先天的な色覚異常を持つ方や、加齢による白内障などの後天的な色覚変化を抱える方も含まれます。

これらの多様な色覚特性に配慮することは、情報伝達において重要な課題です。

この問題を解決するために、色の選択を見直し、識別可能な配色に変更することで、より多くの人に正確な情報を伝える努力を続けています。

また、形状や模様の追加など、色以外の情報伝達手段を用いる工夫も行っています。

カラーユニバーサルデザインの考え方を取り入れることで、情報の伝達力を高めると同時に、利用者の多様性を尊重する社会的責任を果たしています。

「やさしさがブレンドされたデザイン」という言葉を指針に、私たちはさらに多くの人にやさしいデザインの実現を目指しています。

これまでの経験から、ユニバーサルデザインは単に見た目を整えるだけでなく、機能性、使いやすさ、そして思いやりの心を反映させるものであると学びました。

これからの展望としては、デザインの力を活用して、すべての人が平等に情報を受け取れる社会の実現を目指します。特に、AIやデジタル技術を取り入れた新しいデザインの可能性にも挑戦し、色覚障害者や高齢者、外国人など、多様な背景を持つ利用者のニーズに応える取り組みを進めています。

また、企業として社会的責任を果たすため、クライアントやパートナー企業と連携し、より良い製品やサービスを生み出すための共同プロジェクトを積極的に展開していく予定です。

ユニバーサルデザインは、単なる手法ではなく、利用者への思いやりを形にするものです。当社は、これからもその理念を大切にし、誰もが安心して利用できる製品の実現に貢献していきます。